Retour sur l'exode des Canadiens français vers la Nouvelle-Angleterre au XIXe siècle

Survivance culturelle, retour aux racines ou intégration dans la République.

To English-speaking Nomad Historian subscribers: As you can see, today’s essay is published in French. In the future, if you wish to receive only my posts in English, you can customize your subscription by selecting only your preferred sections.

When on my Substack page, go to “Manage My Subscription” by clicking on your profile at the top right.

Le présente texte s’inscrit dans le cadre d’une idée de recherche qui m’interpelle depuis un certain temps déjà. Il s’agit en quelque sorte d’une première brique sur laquelle d’autres recherches suivront ainsi qu’un appel à tous, et plus particulièrement aux lecteurs de ce blogue, passionnés d’histoire, qui souhaiteraient partager des pistes ou des sources supplémentaires. N’hésitez donc pas à contribuer dans les commentaires.

Ce texte étant potentiellement trop long pour une lecture complète par courriel, je vous invite à consulter la version intégrale sur ma page Substack ou via l’application. Bonne lecture !

Entre 1870 et 1930, période qui se situe approximativement entre la guerre de Sécession américaine et la Grande Dépression, près d’un million de Canadiens français et d’Acadiens1 du Québec, de l’Ontario et des provinces maritimes du Canada ont émigré vers les États-Unis. Attirés par la perspective d’un emploi rapide et de meilleurs salaires par rapport aux conditions dans leur pays d’origine, cet exode a conduit la majorité d’entre eux vers les villes industrielles en plein essor de la Nouvelle-Angleterre, où les immigrants du Canada et de pays européens comme l’Irlande et l’Italie devenaient la nouvelle main-d’œuvre abordable privilégiée des propriétaires d’usines.2

À la suite de la rébellion échouée des patriotes canadiens en 1837-1838, et de la guerre de Sécession aux États-Unis quelques décennies plus tard, les conditions sur le continent sont rapidement devenues propices aux mouvements de population dans la seconde moitié du siècle. Au Canada en particulier, avec une élite marchande britannique contrôlant la plupart des leviers économiques et où les opportunités étaient limitées en dehors de la ferme familiale, à part de petits emplois comme journaliers, le contexte a poussé de nombreux jeunes Canadiens français à quitter leur patrie et à tenter leur chance au sud de la frontière. Avec des taux de natalité élevés, menant à de grandes familles au Québec, gagner sa vie en restant près de chez soi devenait de plus en plus difficile. Ainsi, même si les conditions de travail étaient souvent difficiles dans le secteur manufacturier américain — longues heures, salaires relativement bas et logements souvent insalubres — la migration s’est poursuivie pendant des décennies, la plupart des nouveaux arrivants ne retournant jamais dans leur pays d’origine de manière permanente.3

Depuis cette époque, de nombreuses études et recherches ont été publiées sur ces établissements permanents de Canadiens français et d’Acadiens dans les États comme le Maine, le New Hampshire, le Vermont et le Massachusetts. Des récits de «Petits Canadas» dans des villes comme Biddeford, Manchester et Lowell sont apparus dans des publications académiques dès la fin du XIXe siècle pour décrire ce phénomène de «migration en chaîne,»4 comme l’ont caractérisé de nombreux observateurs.

Dès 1898, William MacDonald publia un article dans un journal d’économie, où celui-ci partageait des données économiques et statistiques sur ce nouveau groupe ethnique immigrant.5 Le travail de MacDonald fut particulièrement utile pour les historiens qui ont suivis car l’article identifie les principales villes touchées par cette migration et analyse les données de recensements. Plus récemment, le livre Tout Nous Serait Possible de l’historien Patrick Lacroix, paru au cours de la dernière décennie, explore la naturalisation des Canadiens français et met en évidence leur engagement politique dans leurs nouvelles communautés. Cette œuvre contribue également à sa façon à l’historiographie des migrations francophones.6

Malgré la riche collection de sources sur le sujet, peu de recherches à ce jour ont abordé la vie de ceux qui ont échoué leur «projet américain», pour ainsi dire, et ont décidé de rentrer chez eux. De ceux qui ont ressenti ce double sentiment, quelque peu conflictuel, d’appartenance ethnique et culturel fort, versus le désir d’embrasser une identité nouvelle au sein de leur communauté d’accueil.7 À une époque où les débats sur les motivations et les défis liés à l’intégration des nouvelles vagues d’immigrants sont omniprésents, une mise en perspective historique offrirait un éclairage précieux pour mieux saisir les dynamiques démographiques actuelles.

En résumé, je cherche à approfondir ma compréhension des mentalités dominantes de l’époque, en étudiant les différentes manifestations culturelles de l’époque, les discours publics et les débats qui ont adressé les notions de construction nationale, au sens large, et d’identité ethnique. À partir des recherches existantes, une telle étude explorerait les dynamiques socio-culturelles qui ont freiné l’intégration des Canadiens français à la culture américaine et conduit certains d’entre eux à envisager un retour au Canada.

Ainsi, qu’est-ce qui a poussé les migrants à retourner au Québec, ou dans d’autres régions du Canada, des années après un exil marquant à l’étranger ? Quels facteurs décisifs ont été le moteur de ce retour au pays ? Y a-t-il des conditions culturelles et politiques spécifiques expliquant leur échec à s’établir de manière permanente et à s’intégrer pleinement aux États-Unis par rapport à nombre de leurs compatriotes ?

Étant en relative proximité géographique avec leur territoire d’origine, une fois établie dans leurs communautés de Nouvelle-Angleterre, cette «nation sans État» dans leur Canada natal a dû affronter à la fois les pressions de la patrie pour sécuriser de manière permanente leur langue, leur religion et leurs coutumes culturelles tout en faisant face, de l’autre côté, aux attentes croissantes d’assimilation de la société américaine. L’hypothèse ici est que ce contexte géographique particulier, contrairement à d’autres groupes ethniques comme les Irlandais-Américains par exemple, a retardé pendant des décennies leur intégration complète et a même conduit certains à repartir vers le nord.

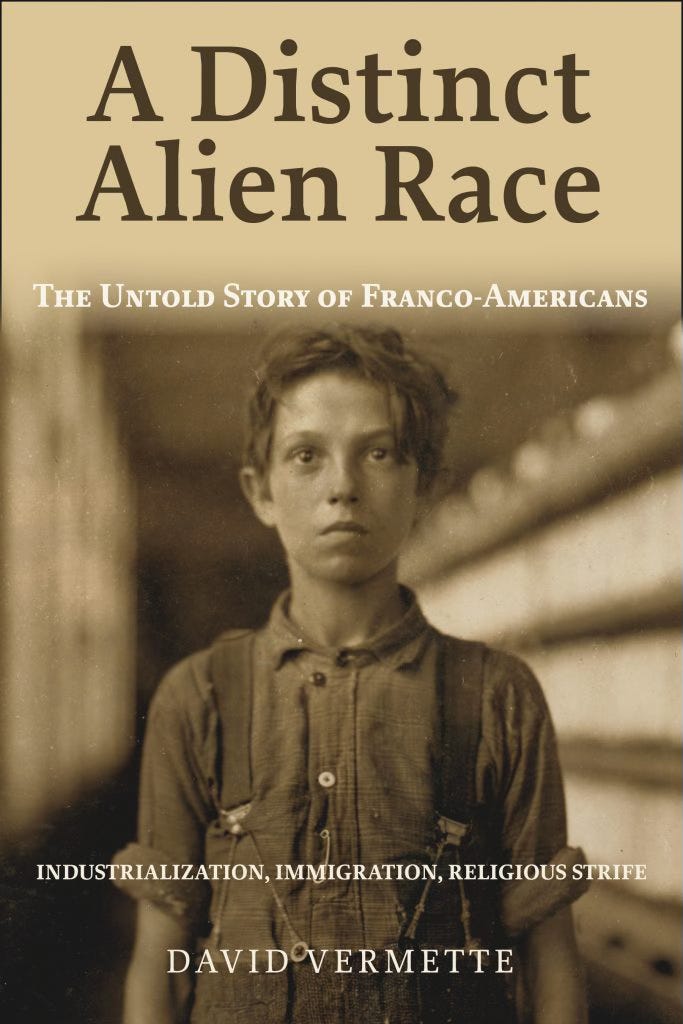

Reconnaissant que de nombreux chercheurs ont étudié l’intégration des immigrants restés aux États-Unis, notamment leurs statuts socio-économiques, politiques et culturels, comme le montre l’ouvrage de David Vermette, une recherche plus approfondie pourrait se concentrer sur les populations revenues au Canada. Non pas sur les travailleurs saisonniers ou temporaires qui traversaient fréquemment la frontière pour de courtes périodes, mais sur les immigrants qui avaient l’intention de s’établir de manière permanente.

Puisque les Canadiens français avaient plus d’opportunités économiques au sud de la frontière, étaient entourés de nombreux compatriotes et membres de leur famille, pouvaient continuer à pratiquer leur religion et parler leur langue quotidiennement dans de nombreux cas, d’autres conditions sous-jacentes doivent les avoir motivés à abandonner et à faire leurs valises.

Malgré ces avantages, il apparaît clairement que l’intégration des Canadiens français dans la culture américaine, à la fin du XIXe siècle, fut moins naturelle que prévu. Certes, les tensions linguistiques et religieuses avec d’autres communautés ont influencé leur choix de retour. Toutefois, leur puissant instinct de préservation communautaire, renforcé par l’Église catholique, ainsi que la proximité géographique qui maintenait un lien culturel difficile à rompre, constituaient des facteurs déterminants et uniques pour ce groupe d’immigrants.

Voir cet exemple révélateur ci-dessous tiré du récit de 1891 du père Édouard Hamon sur la diaspora canadienne-française :

“Il fut un temps, où l’on ne pouvait parler des Canadiens émigrés qu’à la condition de les peindre sous les conditions les plus sombres. C’étaient des malheureux plongés dans la misère la plus noire, des esclaves au service de maîtres impitoyables, des catholiques qui perdaient à la fois leur langue et leur religion.”8

Pour un groupe ethnique privé de la maîtrise de son propre État-nation sur sa terre natale, la préservation culturelle — à travers la langue, la religion et les coutumes — s’est imposée comme le principe fondateur de la société canadienne-française, dans une dynamique transnationale de part et d’autre de la frontière.

L’historiographie actuelle est remplie de récits détaillés des communautés canadiennes-françaises dans leur nouvel environnement, avec des données statistiques sur leurs conditions socio-économiques et des chiffres démographiques précis. Mon objectif à long terme n’est pas de remettre en question leurs méthodes ou leurs sources. Alors que beaucoup se sont concentrés sur les défis auxquels ils ont été confrontés aux États-Unis, sur les réactions religieuses, les opportunités économiques, l’activisme politique et leur impact sur la culture en général, il est rare qu’un chercheur ait adopté une approche continentale plus large. À l’exception peut-être d’auteurs comme Joel Garreau, ou plus récemment, Colin Woodard, l’un des rares chercheurs à avoir étudié les cultures régionales et les nationalités en Amérique du Nord avec American Nations publié en 2011.9 Woodard a avancé l’argument que les cultures régionales sur le continent chevauchaient de manière significative les frontières contemporaines et que les racines de ces cultures « rivales » peuvent être retracées jusqu’aux premières colonies.

Un regain d’intérêt et de recherches au cours de la dernière décennie sur la vie, la culture, ainsi que les contributions économiques et politiques des Canadiens français dans la société américaine a renforcé l’historiographie déjà importante de cette vague d’immigration en Nouvelle-Angleterre à la fin du XIXe siècle. Cependant, la plupart des recherches sur la diaspora canadienne-française semblent négliger et sous-estimer les effets culturels en aval des échecs politiques historiques répétés auxquels ce groupe ethnique a été confronté. Comme si les observateurs confondaient les effets pour les causes, et vice-versa.

Indépendamment des lacunes inévitables dans l’analyse de tout sujet historique, les sources abondent pour évaluer correctement ce sujet particulier. D’ailleurs, l’œuvre de Patrick Lacroix sur les Franco-Américains est particulièrement éclairant sur leur activisme politique et leur implication générale dans la vie publique.10

Retenus pendant longtemps par leurs leaders religieux qui souhaitaient mettre l’accent sur la survivance11 de leur nationalité, l’argument de Lacroix est qu’une poussée vers la naturalisation a finalement émergé dans les dernières années du XIXe siècle et que la participation politique active démontrée a été sous-estimée par de nombreux observateurs précédents. En compilant de multiples exemples à travers la Nouvelle-Angleterre de Canadiens français (immigrants ou descendants) occupant parfois des postes politiques significatifs, Lacroix présente un argument convaincant pour une intégration concrète de ce groupe ethnique dans leur nouveau pays. D’autre part, ce livre justifie en partie mes hypothèses, à l’effet que le retard d’intégration faisait en sorte que les Canadiens français ont longtemps été désintéressés des affaires publiques. Mais comme les idées préconçues avant le travail de Lacroix estimaient que la participation politique des Canadiens français était presque inexistante, l’auteur a tout de même réussi à remettre en question cette croyance de longue date. Notons tout de même que des recherches supplémentaires pourraient révéler pourquoi le processus de naturalisation était ardu pour cette communauté.

De même, un second ouvrage relativement récent, publié cette fois par le chercheur David Vermette, a éveillé un intérêt notable aux États-Unis et au Canada. Plutôt que d’explorer l’angle politique, Vermette a brossé un portrait des conditions économiques de la Nouvelle-Angleterre qui ont conduit à cette immigration massive. L’auteur met également en lumière les conditions de travail difficiles, les logements de mauvaise qualité dans lesquels ils vivaient principalement, et la cohabitation tendue avec d’autres groupes ethniques. De plus, Vermette offre des perspectives intéressantes sur le contraste de mentalité de ces immigrants lorsqu’il déclare, par exemple:

« il y avait aussi des obstacles idéologiques à l’industrialisation du Québec. L’élite cléricale identifiait l’industrialisme à ce qu’ils considéraient comme le matérialisme anglo-saxon. L’industrialisation était pour les protestants. Les Canadiens catholiques étaient essentiellement ruraux, croyaient-ils. La ruralité était une caractéristique de l’identité nationale. »12

Vermette ne s’est cependant pas soucié de ce qui aurait pu constituer une immigration raté pour ces communautés. Il a toutefois souligné l’opposition particulièrement virulente à laquelle les Canadiens français ont été confrontés de la part du mouvement KKK à un certain moment au début du 20e siècle, sans chercher d’autres conditions sous-jacentes qui ont conduit à une forme d’isolationnisme culturel.

Sur le concept de survivance, Richard S. Sorrell a fourni une étude comparative de l’efficacité de ces principes à la fois au Québec et en Nouvelle-Angleterre, arguant que la survivance était vouée à l’échec aux États-Unis.13 Ceci dit, l’auteur a reconnu la position singulière du groupe dans le contexte canadien. Les détails géographiques fournis par Sorrell dans l’article sont un bon complément au reste de la recherche sur le sujet, mais ne parviennent toujours pas à évaluer les implications des deux régions politiquement ambiguës pour le groupe ethnique.

Sans une patrie politiquement sécurisée sur laquelle se replier, contrairement à d’autres groupes ethniques qui ont immigré aux États-Unis, les Canadiens français étaient-ils moins enclins à adopter une intégration rapide aux États-Unis ?

Le livre de Genevieve Zubrzycki de 2016, Jean-Baptiste Décapité: Nationalisme, Religion, and Sécularisme au Québec, offre une exploration détaillée des interactions complexes entre les associations nationales, l’Église catholique et la figure sainte de Saint-Jean-Baptiste qui a fourni un ciment culturel pour des générations au sein des communautés canadiennes-françaises.14 Zubrzycki décrit le phénomène jusqu’aux années de sécularisation du milieu du 20e siècle et ouvre la porte à une investigation plus approfondie des aspirations culturelles d’une nation qui a historiquement échoué sur le plan politique.

L’auteure poursuit en avançant que les Canadiens français ont adopté une forme d’idéologie de construction nationale, pas si éloignée du « Manifest Destiny » à l’américaine, qu’elle décrit comme une mission providentielle, directement liée à la sauvegarde de leur langue, religion et culture.

Un article de 2017 sur le nationalisme transfrontalier, encore par l’historien Patrick Lacroix, partage cette interprétation de Zubrzycki, où le nationalisme catholique a adopté une forme de mission providentielle pour la communauté dans son ensemble.15 Si la population devait franchir la frontière pour migrer, certains y voyaient peut-être une destinée, ou du moins, c'est ainsi que certains membres du clergé l'interprétaient à l'époque. Comme mentionné dans le travail de Vermette, ce contexte explique les craintes d’une frange de la population locale qui ont persisté pendant un certain temps à cette époque concernant une éventuelle prise de contrôle de la nation catholique.

En remontant aux années 1930, beaucoup ont identifié dans l’historiographie des Franco-Américains l’importance du journalisme dans la survie culturelle de la communauté, comme l’article d’Edward Billings Ham "Journalism and the French Survival in New England.”16 Celui-ci a révélé la complexité de la dualité entre l'influence durable des institutions locales pour préserver l'identité nationale et une aspiration croissante à rejoindre la république américaine. De nombreux Canadiens français croyaient que ces deux objectifs n’étaient pas incompatibles dans le cadre américain, mais cela suscitait néanmoins des sentiments mitigés.

Mon intention est d’éventuellement poursuivre sur ce filon de recherche, en consultant certaines archives comme la collection, rassemblée en Nouvelle-Angleterre, de journaux franco-américains publiés principalement pendant la période et les lieux d’intérêt de ce projet : dans les « Petits Canadas » des villes industrielles du Nord-Est durant la seconde moitié du XIXe siècle.

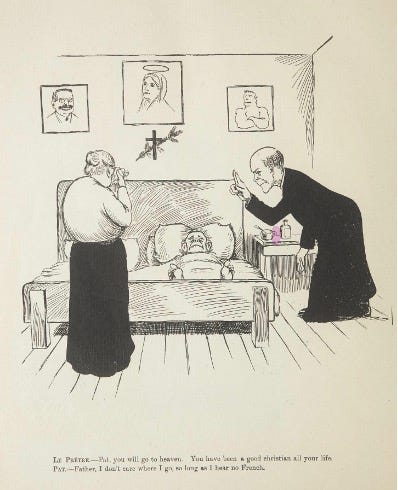

En explorant une variété de documents tels que des articles des deux côtés de la frontière et en incluant des représentations visuelles de l’époque comme les dessins de Charlebois de son album de 1911 ci-dessous, cela offre une tapisserie plus large du contexte également. Comme mis en évidence dans ces caricatures, les affiliations religieuses partagées avec d’autres groupes ethniques ne garantissaient pas une intégration fluide et facile dans leur société d’adoption. Cela a probablement même semé des doutes dans les cœurs et les esprits de la communauté.

La lecture des récits du père Édouard Hamon de 1891 nous a fournit le biais évident de l’élite cléricale de l’époque. Hamon affirme fermement dans l’introduction de son article que les autorités du Québec, en particulier l’Église, étaient consternées par l’exode accéléré vers la Nouvelle-Angleterre et percevaient initialement cette situation comme une mort silencieuse pour les Canadiens français.

Ainsi, mon objectif est de trouver des articles, des lettres, des éditoriaux de journaux, et autres, révélant les points de vue contrastés alimentant la stratégie qui assurerait la survie à long terme de la nationalité canadienne-française.

Le rapatriement dans la patrie ou l’intégration dans la République ?

Au plaisir de lire vos commentaires et suggestions.

Les Acadiens sont les descendants des colons français qui se sont établis en Acadie (les actuelles provinces canadiennes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard) aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ils ont développé une culture et une identité distinctes, séparées de celles des Canadiens français, principalement établis dans l’actuel Québec.

David Vermette, A Distinct Alien Race: The Untold Story of Franco-Americans (Baraka Books, 2018), 13-14.

Vermette, A Distinct Alien Race, 34-36.

La migration en chaîne désigne un modèle d'immigration où les membres d'une famille et les amis d'une région géographique spécifique suivent les traces de proches connus et migrent vers un lieu similaire.

William MacDonald, "The French Canadians in New England," Quarterly Journal of Economics 12, no. 3 (1898), 245–279.

Patrick Lacroix, Tout Nous Serait Possible: Une Histoire Politique Des Franco Américains, 1874-1945 (Les Presses de l'Université Laval, 2021).

Tout en restant fiers de leur héritage et en préservant nombre de leurs coutumes dans leurs nouvelles communautés, les Canadiens français quittant leur terre natale étaient souvent considérés avec mépris par la population restée au Canada.

Édouard Hamon, Les Canadiens-français de la Nouvelle-Angleterre (Québec: N.S. Hardy libraire-éditeur, 1891), XIII.

Colin Woodard, American Nations: A History of the Eleven Rival Regional Cultures of North America (Penguin Books, 2011).

Lacroix, Tout Nous Serait Possible

La survivance était un concept partagé parmi les Canadiens français, symbolisant la résilience et la persévérance de leur langue, de leur culture et de leur foi catholique face à la domination anglo-saxonne en Amérique du Nord.

Vermette, A Distinct Alien Race, 170-171.

Richard S. Sorrel, "The Survivance of French Canadians in New England (1865-1930): History, Geography and Demography as Destiny," Ethnic & Racial Studies 4, no. 1 (1981), 91-109.

Geneviève Zubrzycki, Beheading the Saint: Nationalism, Religion, and Secularism in Quebec (University of Chicago Press, 2016).

Patrick Lacroix, “Americanization by Catholic Means: French Canadian Nationalism and Transnationalism, 1889-1901,” The Journal of the Gilded Age and Progressive Era 16, no. 3 (2017): 284–301.

Edward Billings Ham, "Journalism and the French Survival in New England," The New England Quarterly 11, no. 1 (1938): 89-101.